[Bonnes feuilles] Storytelling : 4 techniques puissantes pour propulser ton business !

Le storytelling n’est pas un outil. C’est notre langage originel. C’est la manière dont notre cerveau code l’information, mémorise l’expérience, crée du lien. C’est notre interface principale avec le monde. Sans récit, pas de sens. Sans sens, pas de choix. Sans choix, pas de transformation. Et cela change tout. Car si l’histoire est ce qui façonne notre vision du réel, alors elle est aussi ce qui façonne nos décisions. Nos comportements. Nos préférences. Ce que nous aimons. Ce que nous rejetons. Ce que nous achetons.

Le storytelling n’est pas un outil. C’est notre langage originel. C’est la manière dont notre cerveau code l’information, mémorise l’expérience, crée du lien. C’est notre interface principale avec le monde. Sans récit, pas de sens. Sans sens, pas de choix. Sans choix, pas de transformation. Et cela change tout. Car si l’histoire est ce qui façonne notre vision du réel, alors elle est aussi ce qui façonne nos décisions. Nos comportements. Nos préférences. Ce que nous aimons. Ce que nous rejetons. Ce que nous achetons.

C’est pourquoi le storytelling, lorsqu’il est appliqué au monde de la vente, de la communication ou du développement personnel, n’est pas une stratégie parmi d’autres. C’est la seule qui parle directement à ce que nous sommes. Il ne s’agit pas de « raconter une belle histoire » pour enjoliver un message. Il s’agit d’utiliser la structure même de notre câblage cognitif pour créer une connexion authentique, émotionnelle et durable.

Cet article est extrait du livre de Steves Hounkponou « Deviens visible : comment utiliser le storytelling pour faire décoller ton business ? ». Steves Hounkponou intervient en conférences au Salon SME le 13 octobre 2025. Venez l’écouter.

Le pouvoir du storytelling

Une étude menée en 2012 par des chercheurs de l’université de l’Ohio a montré que les lecteurs qui s’identifiaient fortement aux personnages d’une histoire affichaient des changements mesurables dans leurs croyances et leurs attitudes, qui persistaient bien après la fin de la lecture. Plus étonnant encore, ces changements s’opéraient même lorsque les lecteurs savaient parfaitement que l’histoire était fictive.

C’est ce qu’on pourrait appeler « l’effet Don Quichotte » – du nom du célèbre personnage de Cervantes qui, à force de lire des romans de chevalerie, finit agir comme s’il était lui-même un chevalier. Nous sommes tous, à des degrés divers, façonnés par les histoires que nous consommons et auxquelles nous choisissons de croire. Encore faut-il savoir comment construire une histoire. Pas n’importe quelle histoire. Une histoire qui capte l’attention, qui provoque une identification, qui suscite une tension, puis une résolution. Une histoire dont le public – client, collaborateur, investisseur, auditeur – ne sort pas indemne. Une histoire qui transforme. C’est là qu’intervient une structure millénaire, universelle et incroyablement puissante : le parcours du héros

Le secret narratif que toutes les grandes histoires partagent

En 1871, Edward Burnett Tylor, un des pionniers de l’anthropologie moderne, constatait déjà que les mythes des cultures les plus éloignées partageaient des ressemblances troublantes. Des peuples sans aucun contact racontaient des récits qui suivaient des motifs similaires : une personne ordinaire, tirée hors de son quotidien, confrontée à des épreuves et qui en ressortait transformée.

Mais c’est surtout Joseph Campbell, professeur de littérature comparée, qui va donner un cadre à cette intuition. Après dix ans d’exploration des mythes anciens, d’épopées hindoues, de contes africains, de légendes celtes ou encore de rites chamaniques, il publie en 1949 The Hero with a Thousand Faces. Son constat est simple : toutes les histoires qui marquent, celles qui traversent les âges et les cultures, racontent au fond la même chose. Peu importe la langue, le décor ou les costumes, elles suivent toutes un même modèle, que Campbell appellera « le monomythe » : une histoire unique que l’humanité semble répéter inlassablement, parce qu’elle fait écho à quelque chose de fondamental en nous. On y retrouve toujours les mêmes grandes étapes : le héros est appelé à l’aventure, traverse des épreuves, en ressort transformé et revient partager sa sagesse avec les autres.

Ce modèle, tu le connais déjà, même si tu ne mets pas toujours de nom dessus : c’est le parcours du héros. C’est la raison pour laquelle les histoires qui nous marquent – de Harry Potter à Star Wars en passant par Disney, Marvel ou Le Seigneur des Anneaux – utilisent toutes cette trame. Pourquoi ? Parce que cette structure rejoue nos propres transformations humaines. Nos moments de doute, nos appels à changer, nos résistances, nos combats, nos métamorphoses. Elle colle à nos réflexes ancestraux : on retient ce qui peut nous guider, nous inspirer, nous montrer un chemin.

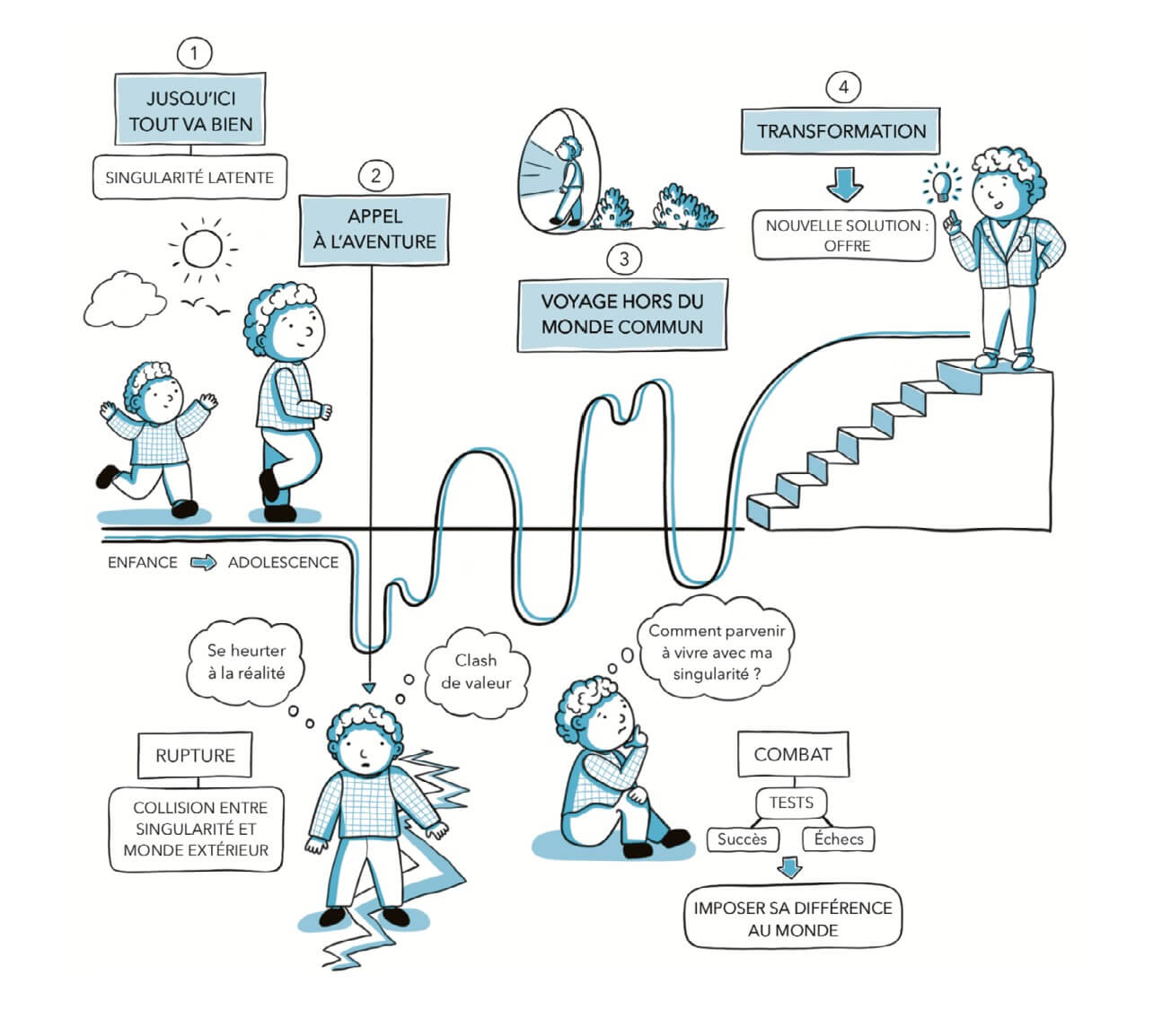

Pas de surprise, on va suivre ce modèle pour structurer ton histoire fondatrice, même si je l’ai simplifié. La structure que je te propose tient en 4 étapes :

- Jusqu’ici tout va bien.

- L’appel à l’aventure.

- Le voyage hors du monde commun.

- La transformation.

En ayant analysé des centaines de marques, aidé des centaines de personnes à écrire leur storytelling et en ayant accompagné plusieurs personnalités sur le sujet, j’ai constaté que la plupart des storytellings de marque se structurent en suivant ce framework.

C’est la meilleure façon pour mettre en avant ta singularité, te connecter à ta cible et introduire naturellement l’idée que ta méthode est mieux construite qu’une autre.

1. Jusqu’ici tout va bien : la singularité cachée

Tout récit commence par un moment calme. Dans les films, c’est toujours la scène où tu vois le mec musclé marié vivant dans sa maison avec sa femme qui lui prépare des pancakes le matin et le chien qui vient lui dire bonjour. C’est la version hollywoodienne de ce moment. Dans le cas de notre histoire fondatrice, ton début, c’est le moment vanille-fraise, la routine, ce que tu connais. C’est ce que j’appelle « le monde ordinaire ». L’enjeu de cette partie n’est pas tellement de dessiner une situation parfaite. On cherche à poser et à ancrer ta singularité. C’est-à- dire ce que tu fais et ce qui s’exprime naturellement chez toi.

On le voit surtout dans l’enfance ou à l’adolescence, à ces âges où l’on agit sans calcul, sans filtre, où nos centres d’intérêt, nos élans, nos intuitions prennent toute la place sans se demander s’ils sont « légitimes » ou « rentables ». C’est pour cette raison que lorsque j’accompagne des marques ou des entrepreneurs sur leur storytelling, je commence presque toujours par les ramener à ces périodes-là. Ce point de départ n’a pas besoin d’être joyeux. Il n’a pas besoin de ressembler aux débuts hollywoodiens où tout va bien. Au contraire, chez beaucoup des personnes que j’ai accompagnées, cette phase est marquée par des contextes familiaux complexes, par de la pauvreté, des violences, des traumatismes. Si tu prends l’exemple d’Oprah Winfrey, son « Jusqu’ici tout va bien » était une pauvreté extrême et une enfance marquée par des abus. Pourtant, c’était sa réalité, c’était ce qu’elle connaissait, et c’est depuis ce monde-là qu’elle a commencé à se construire.

On cherche à planter le décor authentique dans lequel ta singularité s’est mise à germer. Et on fait un double coup : on commence à introduire dans la tête du lecteur que ce que tu fais aujourd’hui et pourquoi tu le fais se trouvaient en toi depuis le début. Quelle était ta routine ? À quoi ressemblaient tes journées ? Quelles étaient les choses qui, sans que tu y réfléchisses, occupaient ton esprit ou tes mains ? Est-ce que tu passais ton temps à organiser, à dessiner, à inventer des histoires, à questionner les adultes, à faire rire les autres, à collectionner des objets ? Ces éléments sont les graines de ta singularité.

Petit aparté : ta singularité n’a pas besoin d’être exceptionnelle ou totalement inédite. On ne te demande pas d’être un ovni. La singularité d’Olivier Roland, entrepreneur et youtubeur à succès que j’ai interviewé sur mon podcast « Deviens Visible », c’est sa rébellion. Rien de spectaculaire, rien d’extravagant. Pourtant, c’est ce trait qui structure tout son parcours.

À force de se comparer ou de vouloir absolument se démarquer, beaucoup de gens cherchent des récits compliqués, des débuts hors du commun. Mais en réalité, j’accompagne beaucoup de personnes dont la singularité repose sur quelque chose d’apparemment simple : une passion, une manière de voir le monde, un trait récurrent. C’est pour ça que, dans la partie précédente, je te parlais de conviction. Parce qu’au fond, ta singularité, c’est souvent ce truc que tu faisais naturellement quand tu étais petit.

Ce à quoi tu croyais profondément, ce que tu refusais d’abandonner, même quand tout te poussait à le faire.

La vérité, c’est que sa singularité est souvent bien plus proche de toi que tu ne le crois. Elle se cache dans ces gestes anodins, ces obsessions discrètes, ces détails que tu prends pour acquis. C’est un fil rouge qu’on retrouve presque toujours intact des années plus tard, même si tu as essayé de l’oublier ou de le maquiller.

Quand j’interviewe des personnalités sur mon podcast « Deviens Visible », c’est ce que je cherche à mettre en lumière. Très souvent, ce qui fait aujourd’hui leur positionnement de marque, leur message, leur mission, était déjà visible dès l’enfance ou l’adolescence. Par exemple, Cyrielle Hariel, aujourd’hui journaliste engagée sur l’écologie et l’impact, a fait un baptême de plongée à 13 ans et elle est depuis passionnée par le monde aquatique, les requins et la défense de la planète. Phillipe Chieux, on l’a vu, est connu pour avoir popularisé les nems en France, après avoir passé sa jeunesse à observer ses parents vietnamiens cuisiner et à faire tourner leur usine de nems. C’était là depuis le début.

C’est pour ça que je déconseille toujours de commencer son storytelling à partir d’un événement brutal comme un burn-out ou un divorce. Ces ruptures sont souvent des conséquences, pas des débuts. En cherchant avant cet événement, en retraçant ta singularité cachée, tu reconnectes ton histoire à ton identité profonde. Et ça change tout : tu poses les bases d’un récit qui n’est pas simplement impactant, mais qui est solide, aligné, et qui te permet de te différencier de tous les storytellings standards qu’on retrouve sur LinkedIn. Le début de ton histoire, c’est donc : « Jusqu’ici tout va bien. » Tu racontes rapidement la réalité qui était la tienne quand tu étais enfant. C’est ce qui précède l’épreuve que tu as vécue.

2. L’appel à l’aventure : quand la normalité devient inconfortable

Maintenant, c’est le moment où tout part en cacahuète, mais pas n’importe comment. Il se passe quelque chose, une tragédie, un épisode qui conduit à une blessure. C’est la naissance du conflit. Dans tout bon récit, le conflit est ce qui révèle le héros. Souvent, c’est un des moments de révélation ou d’élévation que tu as identifié dans la première partie.

Prenons l’exemple de Ratatouille. Rémy est un rat qui a un don pour la cuisine, il adore ça, mais c’est un rat, donc forcément, il n’est pas le bienvenu dans les cuisines. L’appel à l’aventure de Rémy correspond au moment où il se retrouve séparé tragiquement de sa famille et arrive par hasard dans les cuisines d’un restaurant étoilé sous la houlette d’un chef qui travestit la cuisine gastronomique. Rémy se rend compte de deux choses : c’est un rat, et à ce titre, il ne pourra jamais exercer sa passion ; par ailleurs, il veut cuisiner des plats authentiques, riches, vrais, qui rappellent une maison réconfortante, pas des plats sophistiqués et travestis qui dénaturent l’essence du chef Gusteau (celui qui a fondé le restaurant). Sa singularité (cuisiner des plats authentiques) se retrouve confrontée à un événement extérieur (être un rat et la nouvelle norme dans les cuisines : une cuisine dénaturée, industrialisée).

C’est ce qu’on cherche à reproduire dans l’appel à l’aventure : ce moment où ta singularité se confronte au monde extérieur et où quelque chose se met à clocher. On ressent des émotions négatives. Ça peut être une croyance qui s’installe, un rejet, une blessure, un deuil, quelque chose qui te secoue et te réveille, ou au contraire t’enfonce dans une routine que tu n’as pas choisie. C’est le moment où les choses basculent. Ce n’est pas encore la solution, ni même la révolte. C’est juste une fracture. Le script de la société ne te convient plus. Tu ne comprends pas encore pourquoi, mais tu sens que quelque chose doit changer.

C’est là que naît une question : est-ce que je vais assumer cette partie de moi ? Ou est-ce que je vais continuer à me fondre dans le moule ? Par exemple, la singularité de Kev Adams est d’être humoriste, de faire rire les gens. Dès ses 7 ans, il prend des cours de théâtre et à 16 ans, il écrit son premier stand-up. C’est sa singularité, le truc qui l’anime et qui a toujours été là. Pour lui, l’appel à l’action débute quand il se retrouve confronté à la réalité hostile de l’industrie : il est vu comme trop jeune, n’ayant pas le style ni le look. Il n’est pas pris au sérieux. Par ailleurs, Kev Adams avait souffert de rejet et de moqueries au collège. Ces rejets, blessures, moqueries vont venir nourrir sa singularité, et être à l’origine de sa série SODA, où il tourne en dérision l’adolescence. On retrouve donc la singularité (l’humour), qui se confronte à une industrie hostile dans laquelle il essaie de se faire une place (l’appel à l’aventure).

Si Kev Adams n’a jamais enterré ou mis de côté sa singularité, ce n’est pas le cas de beaucoup d’entrepreneurs que j’ai accompagnés : nombreux sont ceux qui s’y sont résolu après avoir été confrontés aux normes de l’industrie, au rejet, aux difficultés, ou même aux responsabilités. On l’étouffe, on la fait taire ou bien on l’exprime d’une autre façon. Si tu es dans ce cas, et qu’au moment où tu lis ce livre tu sens que tu es en quête de sens, que tu ne te sens plus aligné, c’est que tu es en plein dans l’appel à l’action. Ton storytelling reste à écrire. Mais c’est ta singularité, ce murmure intérieur qui ne demande qu’à s’exprimer, qui revient en force et te dit « Laisse-moi vivre ». Ton but est donc de laisser cette singularité éclore et de la confronter au marché.

L’appel à l’aventure ne donne pas de réponse. Il oblige à chercher. C’est cette tension, cette déchirure entre ce que tu es et ce que le monde attend de toi, qui te pousse à quitter le connu. C’est le début du voyage hors du monde ordinaire.

3. Voyage hors du monde ordinaire : la traversée, les épreuves

L’enjeu de cette partie n’est rien d’autre que de montrer comment tu as fait pour cohabiter avec ta singularité, comment tu l’as imposée au monde, autour de toi. Cette partie est souvent jalonnée de plusieurs épreuves, tu as sûrement testé et vécu plein de choses sur une durée plus ou moins longue. Si je devais résumer ça de façon très cliché : ce sont les hauts et les bas de la vie. C’est l’histoire de ta quête.

Si je reprends l’exemple de Kev Adams, sa singularité est l’humour, mais sa quête est de sensibiliser sur les questions du rejet, de montrer ce que ça fait d’être dans les pompes de celui qui est incompris, rejeté, moqué, humilié. Quelque chose qu’il a lui-même vécu dans son adolescence, pendant ses années collège. La plupart de ses projets comportent ce fil rouge : SODA met en lumière avec humour, l’ado banal, paumé, qui galère avec à peu près tout (les filles, les parents, l’école) et prend le contre-pied des récits traditionnels de jeunesse (les ados ultra-populaires, ultra-beaux, qui réussissent tout). Dans le film Les Profs (2013), il joue un élève qui a toujours zéro et finit par sauver tout le monde ; dans Alad’2, il incarne un héros maladroit et naïf qui finit par prendre confiance. Kev Adams choisit des rôles d’outsiders, de losers, de recalés, qui prennent leur revanche sur le système ou leur condition.

Avant d’en arriver à faire des films à succès qui sensibilisent le public par l’humour, Kev Adams a vécu de nombreux hauts et de bas. Son voyage hors du monde ordinaire c’est la manière dont il est parvenu à créer son premier projet à succès, et toutes les autres épreuves qui en ont découlé.

Si je dois te donner un autre exemple : Vin Diesel, un grand acteur très connu aujourd’hui. Sa conviction était de vouloir devenir acteur. Quelque chose qu’il veut faire depuis tout petit. Sa quête est de se faire accepter dans une industrie qui ne veut pas de lui, à cause de son métissage. Son voyage est donc ce qu’il a fait pour s’imposer et changer les codes d’une industrie hermétique qui ne voulait pas de lui. Dans tous les castings qu’il passait, on lui disait qu’il était trop noir pour des rôles de blancs, et trop blanc pour des rôles de noirs. Au lieu de se dire « Bon, OK, je lâche l’affaire, je vais me diriger vers une autre carrière où ils voudront bien de moi », il s’est dit « Si personne ne veut de moi dans son film, alors je vais devoir me donner mon propre rôle ». Il a donc écrit et réalisé son propre film : un court-métrage semi-autobiographique qui raconte l’histoire d’un acteur métis, qui galère à trouver des rôles à cause de son apparence et de son origine raciale ambiguë. Il envoie ce court métrage au Festival de Cannes en 1995. Le film est sélectionné et bien accueilli. Spielberg le remarque et décide de créer un rôle spécialement pour lui dans Il faut sauver le soldat Ryan (1998).

Les rejets, la création de son premier film, la sélection au festival de Cannes, ainsi que tous les autres rôles qu’il a interprétés depuis, font partie de son voyage hors du monde ordinaire. Nous y reviendrons dans l’art du pitch, mais c’est à cette phase que tu peux raccourcir ou allonger ton storytelling, pour en faire un reel sur Instagram, un TedX, une conférence. Vin Diesel peut très bien choisir de raconter les galères qu’il a surmontées pour se faire accepter dans le film de Spielberg ou au contraire couper et omettre totalement cette partie. C’est aussi une partie qui est en constante évolution et qui suit les péripéties. Ça veut dire que tu peux tout autant ajouter un événement qui t’est arrivé à 9 ans, comme à 18 ou à 40.

4. Transformation : deviens l’incarnation rêvée de tes clients

Il y a un moment, parfois discret, où tout change. Pas parce que le monde extérieur s’est calmé. Mais parce que toi, tu as changé, tu as intégré, tu as compris. C’est le moment déclic où « enfin, il y a un truc qui se décoince ». Tu reçois un coup de pouce après avoir œuvré comme pas possible pour faire accepter ton combat. C’est aussi le moment où tu mets en avant l’identité rêvée de ton client. Tu te sers dans ce que j’appelle « la piscine à désir » : ce sont tous les désirs humains qu’on n’exprime pas forcément publiquement, mais qu’on désire tous ardemment (la reconnaissance, la gloire, l’argent, le respect, la renommée, être aimé et admiré, se sentir accompli). On obtient un nouveau statut en ayant combattu.

Oprah passe de personne opprimée à femme la plus écoutée des États-Unis. Elle acquiert d’un coup la reconnaissance, l’argent, la gloire, le respect, l’accomplissement. Kev Adams passe de mec banal mal dans sa peau à humoriste à succès qui remplit des salles, dont on reconnait enfin le talent. Idem pour Vin Diesel, qui passe de paria hollywoodien à qui personne ne voulait confier ne serait-ce qu’un second rôle, à acteur mondialement connu qui obtient son étoile sur le Hollywood Boulevard, aux côtés de Steven Spielberg, Harrison Ford, Steve McQueen et tant d’autres génies qui ont transformé la culture et l’histoire. Finalement, c’est là que tu peux enfin amener ta solution.

Dans mon cas, mon histoire a toujours été celle d’un garçon invisible, frêle, transparent. J’étais toujours le dernier qu’on choisissait au sport, celui qu’on ne voyait pas, qu’on n’invitait pas aux anniversaires. J’ai grandi avec cette rage sourde de ne jamais être assez. Pourtant, au fond, ce que je voulais, c’était amener les autres à être fiers d’eux, à se tenir droits dans un monde qui les courbe.

Mon père, à côté de sa carrière, était le leader de son parti politique. J’ai grandi avec ses affiches de candidature, je l’ai vu être élu député, vice-président de l’Assemblée nationale du Bénin, député de l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine), chef de parti qui plaçait ses ministres au gouvernement. Lors des campagnes électorales, j’étais avec lui dans la voiture et je voyais la foule courir derrière nous. Bref, je voulais aussi inspirer.

Cette envie est aussi née à Dantokpa, le plus grand marché d’Afrique de l’Ouest. J’accompagnais ma mère, qui tenait le stand de wax le plus respecté de Cotonou, notre ville. C’était la plus grande revendeuse de wax du continent ouest-africain, de nombreuses femmes de pays différents se déplaçaient pour venir acheter chez elle. J’avais 8 ans et je la regardais transformer des femmes discrètes en reines africaines rien qu’en leur passant un pagne autour des hanches. C’était magique. Ce n’était pas juste des tissus. C’était des armures. J’ai compris que quand tu portes quelque chose qui te fait te sentir fort, tu te tiens autrement, tu parles autrement. Au départ, j’ai cru que la mode était mon terrain. C’est pour ça que je suis parti dans le prêt-à-porter de luxe. Si j’aidais les personnes à trouver les vêtements qui les subliment, les font se sentir sûres d’elles, alors je pourrais changer des vies. Mais au fil des années, ce combat a pris une autre forme. J’ai compris que le vêtement n’est qu’un prétexte. La vraie arme pour exister dans un monde qui ne nous voit pas, qui essaie de tuer notre singularité, c’est l’entrepreneuriat.

Quand tu construis ton propre terrain de jeu, quand tu crées tes règles, c’est là que tu deviens confiant, que tu déploies ton plein potentiel et que tu deviens finalement visible. Ce ne sont pas les vêtements qui donnent confiance, c’est le fait de prendre ta place, de bâtir, de te rendre incontournable. Dans une société qui ne veut pas de nous, la seule façon d’imposer sa singularité, c’est de créer ses propres portes.

Cet article est extrait du livre : Deviens visible : comment utiliser le storytelling pour faire décoller ton business ? de Steves Hounkponou, publié chez Vuibert.

A propos de l’auteur

Storyteller le plus influent de France, Steves Hounkponou est un accélérateur de visibilité et de business. Il accompagne les entrepreneurs, les salariés en quête d’un side business, les marques et les personnalités. Il est le fondateur de Visible(S), l’Académie des entrepreneurs à singularité, et l’hôte du podcast Deviens Visible.

![]()

Article publié en partenariat avec Vuibert.

Pour aller plus loin

Retrouvez Steves Hounkponou en conférence lors des Freelances Talks au Salon SME, l’événement pour les indépendants, créateurs et dirigeants de TPE, lundi 13 octobre de 15h15 à 15h45.

Pour aller plus loin

Participez au Salon SME, l’événement pour les indépendants, créateurs et dirigeants de TPE, les mardi 13 et mercredi 14 octobre 2026 :

- Venez ouvrir votre avenir d’entrepreneur

- Venez accélérer votre projet et votre développement

- Venez rencontrer des experts de l’entrepreneuriat

Commentaires